I mezzi ruotati

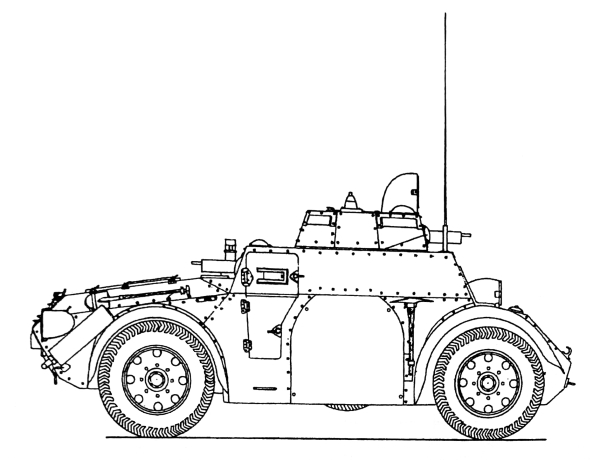

Autoblindo Fiat SPA AB 40

Origini e sviluppo

Lo sviluppo dell'autoblinda ebbe inizio nel 1938 quando FIAT e Ansaldo collaborarono per rispondere a due richieste del Regio Esercito di nuove autoblinde: la prima necessità era quella di sostituire le vecchie autoblindo Lancia 1ZM la FIAT-Terni-Tripoli e FIAT 611 in servizio mentre la seconda richiesta era quella di avere un mezzo per la Cavalleria che doveva sostituire la Lancia 1ZM in servizio presso la Polizia dell'Africa Italiana o PAI.

Il Comando Supremo del Regio Esercito Italiano considerava

le autoblindo fondamentali per la propria dottrina di guerra

moderna, in primo luogo nel ruolo di ricognizione a lungo

raggio e, in secondo luogo, per compiti di supporto alla

fanteria. Il Regio Esercito fu uno dei primi a testare le autoblinde

già nel 1912. Successivamente,

durante la prima guerra mondiale, gli italiani rimasero

positivamente colpiti dalle capacità delle autoblinde Lancia

e FIAT.

A metà degli anni '30, il Regio Esercito si accorse

che le autoblindo Lancia 1ZM e FIAT-Terni-Tripoli prodotte

durante la primo conflitto mondiale, pur essendo ancora

moderatamente efficaci nel ruolo di supporto alla fanteria,

erano ormai scarsamente armate, scarsamente protette e con

caratteristiche di guida fuoristrada inferiori alla media.

Nel 1932 venne prodotta la FIAT 611, si trattava di un camion blindato

basato sul telaio FIAT 611C con una velocità di 28 km/h

e un'autonomia di 180 km, ma questa bassa velocità e il

corto raggio non impressionarono l'Alto Comando e ne furono

prodotti meno di 50. Nel 1937 dieci Lancia 1ZM furono

inviate in aiuto dei Nazionalisti nella Guerra Civile

Spagnola, dove era chiaro che, pur essendo ancora efficienti

come veicoli di supporto, non potevano più svolgere attività

di ricognizione. Alla fine del 1937, il Regio Esercito

decise di emettere un ordine per lo sviluppo di una nuova autoblindata per la ricognizione a lungo raggio.

Negli anni '30 la PAI, il corpo di polizia preposto alla

sicurezza delle colonie italiane, utilizzava ancora le

vecchie Lancia 1ZM, poco adatte all'uso nel deserto, e

improvvisava anche autocarri blindati per fronteggiare i

gruppi anticolonialisti in Libia ed Etiopia. Nel 1935-1936

la PAI testò alcuni carri armati leggeri, ma non furono

apprezzati per la loro gittata corta, ritenuta inadatta ai

compiti richiesti. Nel 1937, di propria iniziativa, il

comando della PAI richiese alle aziende italiane lo sviluppo

di un prototipo di autoblindo per la ricognizione a lungo

raggio.

FIAT e Ansaldo collaborarono al progetto, decidendo di unire

le due richieste e di produrre un unico veicolo che

rispondesse alle esigenze della PAI e del Regio Esercito

e così nacque il progetto dell'AB40. Un primo modello in legno

dell'autoblindo fu presentato agli ufficiali dell'esercito

durante la visita allo stabilimento Ansaldo di Genova l'11

aprile 1938. Il modello era molto simile al veicolo finale,

con quattro ruote motrici, 4 ruote sterzanti con sospensioni

indipendenti, motore a benzina, armamento composto da tre

mitragliatrici da 8 mm e 4 membri dell'equipaggio.

Dopo la produzione del modello in legno, furono costruiti

due prototipi dell'autoblindata, allora chiamata

Autoblindomitragliatrice. Non si riesce a trovare una data precisa per la costruzione del primo

prototipo, ma le foto disponibili sono datate 5 maggio 1939

e il prototipo venne immatricolato come Autoblinda RE. La configurazione della corazzatura

anteriore su questo primo prototipo e sul prototipo dell'autoblindata

destinata alla PAI, inizialmente targata "Polizia Coloniale

0021", sarebbe quella mantenuta sul modello definitivo.

Tuttavia i fari non erano ancora nelle carenature interne

alla sovrastruttura e gli sportelli di manutenzione sul

cofano motore erano privi di prese d'aria.

La presentazione ufficiale dei due prototipi di autoblindo

per la polizia coloniale e per l'esercito avvenne il 15 maggio

1939, in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento

FIAT Mirafiori di Torino e successivamente mostrati per la

prima volta a Mussolini, allo Stato

Maggiore dell'Esercito e ai comandanti della PAI.

I due veicoli differivano in alcuni dettagli. La versione

della polizia coloniale era dotata di un grande faro fissato

sul tetto della torretta e aveva un'antenna radio verticale

fissata sulla parte anteriore destra della sovrastruttura,

una sirena sulla parte posteriore dello scafo e una piastra

corazzata che copriva le ruote di scorta. La versione

destinata all'esercito, provvisoriamente reimmatricolata

come "Test TO.64", si distingueva per l'inclinazione della

corazzatura nella parte anteriore della sovrastruttura e per

il fatto che le ruote di scorta non erano protette. Rispetto

al prototipo individuato nelle foto del 5 maggio 1939,

durante il collaudo del maggio/giugno 1939, il prototipo del

Regio Esercito aveva le prese d'aria sul ponte motore. Su

entrambi i veicoli tutti i fari erano dotati di corazza. Si

ignora se il prototipo del 5 maggio 1939 e quello targato

"Test TO.64" siano lo stesso veicolo, ma gli archivi FIAT di

Torino non menzionano la produzione di altri prototipi.

Il primo prototipo della versione destinata all'esercito

targato "Test TO.64", venne inviato al Centro Studi della

Motorizzazione di Roma nel giugno 1939 per essere sottoposto

a prove di valutazione. Il veicolo partecipò poi alle

manovre dell'agosto 1939 in Piemonte e in seguito ricevette la

targa posteriore "RE 3" su targa triangolare.

Al termine dei test, gli ingegneri del Centro Studi sulla

Motorizzazione suggerirono alcune modifiche e

miglioramenti, in particolare per semplificare la forma dei

parafanghi e incorporare i fari anteriori nella piastra

anteriore della sovrastruttura per evitare che limitassero la

visibilità sulla strada. I lati della parte

anteriore della sovrastruttura furono modificati,

riprendendo l'esempio della prima versione del prototipo per

facilitarne la costruzione. Furono condotti tests sul prototipo

destinato alla PAI, reimmatricolato "Polizia Coloniale 0501".

Il veicolo, inviato in Africa Orientale Italiana e sbarcò a Massaua, in Eritrea, il 3 giugno 1939. Da lì partì

per un giro di prova di 13.000 km prima di ritornare a Massaua il

12 settembre. Nonostante le difficili condizioni

meteorologiche, l'autoblindata fu considerata un successo.

Fu poi rispedito in Italia accompagnato da una relazione

favorevole contenente alcune proposte di modifica: aggiunta

di un supporto per mitragliatrice antiaerea sulla torretta,

sostituzione dell'enorme faro fisso sulla torretta con uno

più piccolo e manovrabile dal comandante, installazione di

un sistema che permetteva il ripiegamento dell'antenna radio

sul lato destro della sovrastruttura e rimozione della

protezione della ruota di scorta. Dopo aver ricevuto questi

miglioramenti, il prototipo, denominato AB6, fu inviato al

centro di formazione PAI di Tivoli. Nell'estate

del 1940 venne reimmatricolato come "Polizia Africa Italiana

0501" e poi inviato in Libia.

I tests dimostrarono che il veicolo aveva ottime

caratteristiche di guida fuoristrada e una corazzatura più

che adeguata al ruolo a cui era destinato. Tuttavia furono

apportate alcune modifiche per velocizzare la produzione ed

eliminare alcuni difetti. I tests dimostrarono che l'armamento, composto da

tre mitragliatrici medie, non era adatto al supporto della

fanteria, ma l'imminente entrata in guerra e la necessità di

nuovi veicoli costrinsero comunque la produzione ad

avviarsi, mentre i tecnici FIAT e Ansaldo svilupparono una

nuova versione. Lo spessore della corazza si rivelò più che

adeguato per difendere l'equipaggio dal fuoco della fanteria

e lo scafo si rivelò molto versatile ed adeguato alle

esigenze. I progettisti tentarono di modificare la torretta

per montare un armamento principale più potente. Il 18 marzo

1940 la denominazione venne cambiata e il veicolo ricevette

il nome Autoblindo Mod. 1940 o AB40.

Fu prodotto un ultimo prototipo dell'AB40, targato "RE 116B".

Si distingueva dai veicoli precedenti per l'assenza di un faro

sulla torretta, l'eliminazione delle due prese d'aria

posteriori sulla torretta, l'adozione di nuovi cerchi ruota

e l'aggiunta di un faro Notek sulla parte anteriore della

sovrastruttura. Sul modello standard dell'AB40 non erano

montati l'attacco per il cannone antiaereo ed il faro Notek,

i parafanghi anteriori furono accorciati mentre sul

parafango anteriore destro fu aggiunto un secondo clacson.

La produzione in serie iniziò nel gennaio 1941 e le prime 5

pre serie AB40, immatricolate da 117B a 121B, furono

completate nel marzo dello stesso anno. Nel luglio 1941

furono consegnate 17 autoblinde e altri 80 telai

aspettavano di essere dotati di torrette.

Le specifiche più importanti per i progettisti erano le

caratteristiche di guida fuoristrada. Il veicolo fu

costruito partendo dal telaio del trattore d'artiglieria

TM40, un veicolo con quattro enormi

ruote adibito al traino di pezzi d'artiglieria medi, in

sviluppo dal 1938 ed entrato in servizio solo nel 1942.

Uno dei maggiori problemi con le precedenti auto blindate

era il tempo necessario per disimpegnarsi da uno scontro a

fuoco. Per ritirarsi, questi vecchi mezzi blindati dovevano

compiere manovre complesse e lente, spesso impraticabili

nelle strette vie dei villaggi africani. Il problema è stato

risolto aggiungendo un'altra postazione di guida sul lato

destro della parte posteriore dell'abitacolo della nuova

autoblindata. Il sistema di sterzo fu modificato,

consentendo sia al conducente anteriore che a quello

posteriore di sterzare con tutte e quattro le ruote.

Il veicolo era alimentato da un motore a benzina FIAT SPA

ABM 1 a 6 cilindri in linea raffreddato ad acqua da 78 CV.

Era posizionato nella parte posteriore dello scafo, con un

carburatore Zenith tipo 42 TVP alloggiato nella parte

posteriore del vano motore. Il motore fu progettato

dalla FIAT e prodotto dalla sua controllata SPA di Torino.

L'AB40 aveva una velocità su strada di 80 km/h, mentre

l'autonomia era di circa 400 km. C'erano tre serbatoi di

carburante. Il principale, da 118 litri, era posto tra il

pavimento del vano equipaggio e la piastra corazzata

inferiore, il secondario da 57 litri era posto davanti al

conducente mentre quello di riserva da 20 litri era montato

sotto la mitragliatrice posteriore. Il totale era di 195 litri.

Il veicolo aveva quattro ruote motrici e tutte le ruote

sterzanti con ammortizzatori indipendenti su ciascuna ruota,

che davano un'eccellente mobilità fuoristrada alle auto

blindate. Inoltre, le ruote di scorta, poste ai lati dello

scafo, venivano lasciate libere di ruotare per aiutare il

veicolo a superare gli ostacoli.

L'armatura dell'intero scafo e della sovrastruttura era

costituita da piastre imbullonate di 9 mm di spessore. La

torretta era costituita anche da piastre spesse 9 mm sulla

parte anteriore, sui lati e sul retro. Anche i parafanghi

delle ruote erano blindati per impedire al fuoco nemico di

perforare i pneumatici. Il fondo aveva una protezione di 8

mm mentre lo scafo e il tetto della torretta ricevevano

piastre da 6 mm.

In generale, per i compiti che l'autoblindata leggera doveva

svolgere, la corazzatura era più che adeguata, proteggendo

l'equipaggio dalle armi e dalle schegge della fanteria

nemica. Lo scafo dell'autoblindo aveva una struttura interna

su cui erano imbullonate le piastre. Nella parte posteriore

della sovrastruttura erano presenti le due porte di accesso

blindate, divise in due parti apribili separatamente. La

parte superiore aveva una fessura per utilizzare le armi

personali dell'equipaggio per la difesa ravvicinata.

A destra il clacson era posto anteriormente, il piccone era

posto sul lato destro e il tubo di scarico era posto sul

parafango posteriore. Le due ruote di scorta erano collocate

in due carenature ai lati della sovrastruttura. Nella

versione "Ferroviaria" il supporto nella carenatura

fu

modificato per consentire di fissare due ruote su ciascun

lato anziché una. Sopra il vano motore c'erano due prese

d'aria e due portelli per la manutenzione del motore. Sul

retro si trovavano la griglia di raffreddamento e le due

luci posteriori.

Non si sa molto del sistema radio della pre serie AB40,

tranne che non era lo stesso sistema dell'AB standard,

poiché l'antenna era montata sul lato destro del veicolo.

Sui veicoli di serie, sulla parete sinistra della

sovrastruttura, al centro, era posizionato il sistema radio

modello RF3M prodotto da Magneti Marelli. Dopo il marzo 1941

venne installato su tutti i veicoli della serie AB.

Consisteva in un trasmettitore e un ricevitore posti uno

sopra l'altro. Sotto di essi, sul pavimento, era posizionata

l'alimentazione elettrica, mentre le batterie erano

collocate nel doppio fondo del pavimento, vicino al

serbatoio principale del carburante. C'erano due paia di

cuffie e microfoni, uno utilizzabile dal conducente

anteriore e il secondo dal mitragliere posteriore. A

sinistra era posizionata l'antenna, che poggiava su un

supporto a "V" saldato nella parte posteriore della

sovrastruttura. L'antenna montata potrebbe essere abbassata

per essere orizzontale. Quando sollevato era alto 3 m, ma

poteva raggiungere i 7 m in piena estensione, con

un'autonomia massima di 60 km. Infatti per poter aprire la

parte superiore della porta sinistra è stato necessario

alzare di qualche grado l'antenna.

Nella parte anteriore dell'autoblindo, il conducente

anteriore aveva, oltre alla feritoia e all'iposcopio per la

guida, il volante, il cruscotto e, davanti al volante, il

serbatoio del carburante da 57 litri e il serbatoio del

liquido dei freni.

Alla sua sinistra c'era la leva del cambio a 6 marce, il

freno a mano, il pannello dell'interfono e la leva di

comando che, una volta abbassata, permetteva al conducente

posteriore di prendere il controllo del veicolo. A destra,

in alto, c'era una manovella che permetteva di alzare o

abbassare l'antenna radio e una scatola con un iposcopio di

riserva. Lo schienale del conducente poteva essere

abbassato per consentirgli di accedere alla sua posizione.

Sui due lati, sopra le carenature delle ruote, c'erano due

fari con le porte blindate che venivano alzate e abbassate

dal pilota con una leva.

Dietro il posto di guida, nella torretta, c'era la posizione

del comandante/artigliere del veicolo. Non c'era il cestello

della torretta, ma c'era un supporto con pedali che sparava

con le mitragliatrici.

Ai lati dello scafo si trovavano le rastrelliere per le

munizioni che occupavano gran parte dello spazio libero. Sul

pavimento, a destra, c'era un grande contenitore che

conteneva canne di mitragliatrice e attrezzature.

Dietro le scaffalature c'era spazio sufficiente per un paio

di piccoli contenitori per l'attrezzatura e un estintore sul

lato sinistro.

Nella parte posteriore c'erano l'autista posteriore a

sinistra e il mitragliere a destra. I loro sedili erano

pieghevoli e il volante era fissato con una vite a farfalla

ed era facilmente rimovibile, per facilitare l'accesso e

l'uscita dell'equipaggio. Tra i due sedili si trovavano il

cruscotto, la leva del cambio a quattro marce, il freno a

mano e la leva di controllo della direzione. Il pannello

dell'interfono era tra la fessura visiva e il supporto della

palla della mitragliatrice. Tra i due membri dell'equipaggio

e il vano motore non c'era una paratia corazzata, ma due

serbatoi. A destra c'era il serbatoio del carburante da 57

litri e, a destra, quello per gli impianti di raffreddamento

del motore ad acqua. Il problema della mancanza di paratia

non fu mai risolto e il rischio di incendio fu sempre molto

alto.

Sotto il mitragliere si trovava la batteria del veicolo e a

destra della mitragliatrice c'erano le cuffie e il radiomicrofono.

Nella parte posteriore del veicolo si trovava il vano

motore, di non facile accesso per la manutenzione perché

dotato di sole due porte di accesso. Dietro il motore c'era

il radiatore e il serbatoio dell'olio.

La torretta dell'AB40 si chiamava Mod. 1940, fu sviluppata e

prodotta dall'Ansaldo e fu la stessa utilizzata sul

prototipo L6/40, denominato M6T. La torretta monoposto era

ottagonale, con un portello sul tetto per il

comandante/artigliere del veicolo. Sulle fiancate, la

torretta era dotata di tre feritoie laterali e di una

posteriore e di due prese d'aria per evitare il rischio di

intossicazione dell'equipaggio, in quanto il veicolo non

disponeva di ventilatori né di estrattori di fumo. Sul tetto

accanto al portello si trovava il periscopio del comandante

del carro armato, che permetteva la visione del campo di

battaglia e poteva ruotare di 360°.

L'armamento era composto da tre mitragliatrici Breda Mod. 38

calibro 8 mm. Questi avevano 24 caricatori rotondi ricurvi

posizionati sulla parte superiore. Questa mitragliatrice è

stata derivata dalla mitragliatrice Breda Mod. 37 media da

fanteria. L'elevazione massima delle mitragliatrici in

torretta era di +18°, mentre l'abbassamento massimo era di -9°. La

terza mitragliatrice era posizionata sul lato destro del

veicolo, orientata all'indietro, e posizionata su un

supporto a sfera. La mitragliatrice posteriore poteva essere

smontata e montata su un supporto antiaereo, lo stesso

utilizzato sui carri armati della serie "M", sul tetto della

torretta. Dalle fotografie si vede però che solo le

autoblindo pre serie ricevettero l'attacco antiaereo.

In totale, c'erano 2.040 colpi di munizioni RB Breda 8x59

caricati in 85 caricatori per mitragliatrice conservati

in rastrelliere di legno verniciate di bianco. 45 erano

immagazzinati sul lato destro dello scafo e 40 su quello

sinistro.

Per la mitragliatrice erano disponibili i proiettili M.39, anche se raramente utilizzati. Il proiettile

pesava 12 grammi e, con una velocità iniziale di 780 m/s,

poteva penetrare una piastra da 16 mm a 90° ad una distanza di 100 m. Le munizioni

standard con la stessa velocità della volata penetravano 11

mm a 100 m.

Questo armamento non era l'ideale, soprattutto perché i

caricatori trasportavano solo 24 colpi, il che non

consentiva di continuare il fuoco di soppressione.

I pneumatici utilizzati sull'AB40 furono prodotti dallo

stabilimento Pirelli di Milano, come quasi tutti i

pneumatici delle vetture italiane. Pirelli produsse

diversi pneumatici per i cerchi da 60 cm utilizzati

sui mezzi da trasporto TM40 e anche sui blindati della serie AB.

Furono utilizzati tre tipi di pneumatici: nel teatro

africano furono usati utilizzati pneumatici "Libia" da 25 x 60 cm;

per l'utilizzo in Europa,

come l'Italia e i Balcani, furono utilizzati pneumatici

"Artiglio" da 22,8 x 60 cm.; il terzo tipo venne utilizzato sulla versione

"Ferroviaria",

le ruote utilizzate erano quelle del treno modificate dalla

FIAT per adattarle al cerchio AB40.

Il prototipo PAI, di cui esistono diverse fotografie, era

diverso dall'AB40 standard. I cerchioni erano più elaborati

e per velocizzare la produzione, queste furono sostituite da un

modello a sei razze più resistente. La fessura per le armi

personali sulla porta laterale non era installata, al suo

posto c'era solo una fessura meno sofisticata utilizzata per

lo stesso ruolo.

Un altro dettaglio evidente era l'antenna radio montata sul

lato sinistro. Sull'AB40 e sui successivi ibridi AB40/41,

l'antenna era montata sul lato destro. Il sistema radio del

prototipo è ignoto. La torretta aveva quattro prese

d'aria ma nessuna feritoia e, come sui prototipi, sul tetto

della torretta era montato un faro fisso. Sul lato destro,

vicino alla porta, era fissato il cric che sui modelli

standard veniva trasportato all'interno del capiente box sul

lato destro del veicolo. I parafanghi erano più lunghi e più

grandi per proteggere le ruote dal fuoco nemico. Tuttavia,

spesso, durante la guida fuoristrada, i parafanghi urtavano

ostacoli e si piegavano e in alcuni casi, la parte piegata

tagliava il pneumatico. I registri

dell'Ufficio Autonomo Approvvigionamenti Automobilistici

Regio Esercito, che elencano i veicoli prodotti con relativa

immatricolazione, numero di telaio e numero di motore,

menzionano la versione AB40 come veicolo ancora prodotto nel

1941 e all'inizio del 1942. Secondo questi registri le

autoblindo immatricolate dal 116B al 551B sarebbero AB40,

ovvero 435 unità prodotte.

Nel 1936, dopo una riorganizzazione del Corpo di Polizia operante in territorio libico, fu creato il Corpo di Polizia Coloniale, per presidiare il governatorato italiano in Etiopia e le colonie dell'Africa Orientale Italiana. Il nuovo corpo era sotto il comando del Ministero italiano delle Colonie, poi ribattezzato Ministero dell'Africa Italiana. Questo è stato il primo caso in Italia in cui una forza armata era alle dipendenze di un ministero civile. Creato dal Regio Decreto n. 1211 del 10 giugno 1937, i suoi gradi ed i suoi compiti erano ben definiti. Doveva essere un corpo civile militarmente organizzato, facente parte delle forze armate dello Stato, con funzioni di polizia politica, polizia giudiziaria e polizia amministrativa. Il Corpo di Polizia Coloniale (cambiò denominazione il 15 maggio 1939) aveva una forza organica di 6.344 soldati composta da 87 ufficiali, 368 sottufficiali, 1.475 agenti di polizia italiani, 4.064 agenti di polizia eritrei e 350 agenti di polizia somali. All'inizio della guerra erano presenti anche un totale di 735 agenti di polizia libici. I soldati africani erano chiamati acari di Polizia. Il comando dell'unità era a Roma, la scuola della Polizia dell'Africa Italiana era a Tivoli, l'Ispettorato per l'Africa Orientale era ad Addis Abeba, in Etiopia, e l'Ispettorato per la Libia era a Tripoli. Nella Caserma Pantanella in Via Degli Orti a Tivoli furono creati complessivamente 61 battaglioni che furono poi assegnati a 6 basi ad Addis Abeba, Asmara, Bengasi, Gondar, Mogadiscio e Tripoli e a 5 unità speciali, come lo Squadrone Azzurro con 11 agenti di polizia italiani e 11 agenti di polizia somali che avevano il compito di scortare il governatore della Somalia. La Scuola della Polizia dell'Africa Italiana fu inaugurata a Tivoli il 1° dicembre 1937 e acquistò presto grande prestigio negli ambienti militari internazionali. Ai futuri ufficiali veniva richiesto di conoscere almeno due lingue straniere, tra cui l'amarico quale lingua etiope più comune, l'arabo, l'inglese, il francese, il tedesco, il somalo e il tigrino, parlato principalmente in Eritrea ed Etiopia. Il primo battaglione uscito dalla scuola fu inviato in Somalia e fu ribattezzato 1° Battaglione "Antonio Cecchi" del famoso esploratore ucciso il 26 novembre 1896 in Somalia da membri di tribù locali. Dopo il primo battaglione se ne formarono altri sei, tutti intitolati a famosi pionieri italiani in Africa:

-

2° Battaglione "Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi"

-

3° Battaglione "Giuseppe Giulietti"

-

4° Battaglione "Eugenio Ruspoli"

-

5° Battaglione "Gaetano Casati"

-

6° Battaglione "Vittorio Bottego"

-

7° Battaglione "Romolo Gessi"

Dopo la sconfitta delle truppe italiane nell'Africa Orientale Italiana, in Eritrea gli agenti di polizia della Polizia dell'Africa Italiana furono ricostituiti nel il Corpo dei Carabinieri Reali dell'Eritrea sotto il controllo britannico. La Questura di Asmara, capitale dell'Eritrea, fu affidata alla Polizia Africana Italiana, trasformata nel Gruppo Autonomo Guardie di Pubblica Sicurezza dell'Eritrea. Rimasero sul posto oltre un centinaio tra ufficiali, sottufficiali e guardie, tra cui numerosi ascari di Polizia, che lottarono contro il banditismo diffuso nell'ormai ex colonia. Solo il 15 settembre 1952 il Corpo venne sciolto.

Non appena ricevuto l'ordine di produzione, la FIAT iniziò a costruire le catene di montaggio e a produrre le nuove autoblindo. 5 veicoli di pre serie furono ultimati nel marzo 1941 e furono consegnati al Centro Addestramento Veicoli Corazzati di Pinerolo per l'addestramento degli equipaggi. Un altro numero imprecisato di veicoli pre serie, leggermente modificati con l'aggiunta di un faro sul tetto della torretta, furono inviati al Centro Addestramento della Polizia Italo Africana a Roma. A causa dell'entrata in guerra, la PAI non ricevette molti AB, che andarono invece all'esercito. Quando iniziò la campagna d'Africa, il 13 settembre 1940, la PAI appoggiò con compagnie di motociclisti la 132ª Divisione Corazzata "Ariete" del Regio Esercito. Nel 1941, tutte le autoblindo di sua proprietà, 60 AB40 e AB41, furono utilizzate per equipaggiare 5 compagnie di autoblindo e furono inviate in Africa. Il primo giorno di guerra, una compagnia con 10 vecchi blindati attraversò il confine con l'Egitto. Dopo pochi chilometri quasi tutti i mezzi furono distrutti dal fuoco amico. Da quel momento tutte le autoblindo AB40 e AB41 del PAI portarono dipinta la bandiera italiana sulle fiancate e sulla parte anteriore della sovrastruttura per distinguerle anche a distanza. Quando non erano in servizio, rimanevano nelle baracche di Bengasi e Tripoli. Per il resto della campagna d'Africa gli AB del PAI combatterono a fianco dei reparti del Regio Esercito. Non è chiaro quando ma, prima della campagna di Tunisia, a causa delle perdite subite, gli agenti di polizia della PAI e i pochissimi sopravvissuti furono aggregati nei reparti dell'esercito. Gli uomini della PAI ed alcuni autoblindo AB41 combatterono a Roma nei giorni successivi all'Armistizio dell'8 settembre 1943.

Il Regio Esercito utilizzò le AB40 solo in Italia

e nei Balcani. In Italia, le prime 5 unità di

pre produzione, uno dei due prototipi e un numero

imprecisato di unità furono utilizzate nel Centro di

Addestramento Autoblindo di Pinerolo. Qui,

nel marzo 1941, iniziarono i corsi di addestramento degli

equipaggi sulle nuove autoblinde. I primi equipaggi del

Regio Esercito che impiegarono gli AB40 e AB41 allo scoppio

della guerra non avevano un addestramento specifico per i

nuovi mezzi ma erano addestrati a combattere sui vecchi

Lancia 1ZM.

L'AB40 venne ampiamente utilizzato dagli allievi del centro

di addestramento, assieme agli AB41 (probabilmente ibridi

AB40/41), dopo l'Armistizio di Cassibile dell'8 settembre

1943.

Nel 1942 il Regio Esercito prelevò dal Centro Addestramento

Veicoli Corazzati 12 autoblindo, 8 AB40 e 4 AB41, che furono

portate negli stabilimenti FIAT di Torino, dove furono

modificate per essere utilizzate sulle ferrovie. Questi

vagoni blindati, soprannominati "Ferroviarie", venivano

utilizzati per impedire il sabotaggio da parte dei

partigiani jugoslavi sulle linee ferroviarie dei territori

occupati dagli italiani nei Balcani. Le 12 autoblindo furono

sostituiti dagli AB41 nei mesi successivi.

L'AB40 fu impiegata durante la battaglia per la conquista

tedesca di Roma, ed alcuni esemplari schierati a difesa

della capitale dai militari italiani furono distrutti in

combattimento alla Montagnola sulla via Laurentina dai

paracadutisti tedeschi il 10 settembre 1943.

L'AB40 fu un'autoblindata rivoluzionaria per il Regio

Esercito , con alcune caratteristiche molto moderne,

come la doppia posizione di guida e le sospensioni

indipendenti per ciascuna ruota. Tuttavia, il suo armamento

era insufficiente per il ruolo di supporto della fanteria.

Questo deficit portò i tecnici FIAT e Ansaldo a sviluppare

una nuova versione, l'AB41 meglio armato, e altri veicoli

sullo stesso telaio. I pochi esemplari prodotti furono

utilizzati per lo più per addestrare gli equipaggi dei mezzi

blindati italiani.

Specifiche AB40

Produzione totale 3 prototipi, 5 preserie e 24 veicoli

finiti e consegnati al Regio Esercito. 435 AB41 armato con

il motore SPA ABM 1

Specifiche tecniche Autoblindo Fiat-SPA AB 40

|

Specifiche tecniche Autoblindo Fiat-SPA AB 40 |

|

|

Tipo |

Autoblindo |

|

Costruttore |

Fiat-Ansaldo |

|

Data impostazione |

1938 |

|

Utilizzatore |

PAI; Regio Esercito |

|

Dimensioni |

5,20x 1,92 x 2,29 metri |

|

Peso totale, pronto per la battaglia |

6,4 tonnellate |

|

Equipaggio |

4 (Comandante/Artigliere, Autista) |

|

Propulsione |

FIAT-SPA ABM 1, 6 cilindri da 78 cv a benzina |

|

Potenza del motore |

78 CV |

|

Rapporto peso/potenza |

10,40 hp/t |

|

Trazione |

4 ruote motrici |

|

Sospensioni |

indipendenti a 4 ruote sterzanti |

|

Velocità (su strada) |

75 chilometri all'ora |

|

Velocità (fuori strada) |

50 chilometri all'ora |

|

Autonomia |

400 chilometri |

|

Armamento primario |

2 mitragliatrici Breda 38 8x59mm con 2.040 colpi |

|

Armamento secondario |

1 mitragliatrici Breda 38 8x59mm in casamatta |

|

Armatura |

17 mm anteriore, laterale e posteriore |

|

Esemplari |

3 prototipi, 5 pre serie e 24 veicoli finiti e consegnati al Regio Esercito. |

Fonte

tanks-encyclopedia.com articolo di Arturo Giusti

Wikipedia