I mezzi ruotati

Autocannone 102/35 su SPA 9000 C

Origini e sviluppo

La necessità di avere artiglierie più mobili di quanto fosse

consentito dal traino animale era sentita in diverse nazioni

europee. In genere questa necessità era presente per le

artiglierie destinate al contrasto aereo, e sia in

Germania sia in Francia erano stati prodotti pezzi

contraerei dal calibro di 75 mm montati su affusti a

candeliere fissati ad autocarri. In Italia erano in corso di

costituzione 6 batterie su autocannoni da 75 mm di

progettazione congiunta Ansaldo Krupp, tuttavia lo stato

maggiore ravvisava la necessità di avere una mobilità

analoga per cannoni destinati alla specialità pesante

campale.

Nei primi giorni del maggio 1915 l'Ansaldo aveva prodotto 90

cannoni da 102/35 (di progettazione congiunta con la

Schneider e l'Armstrong) destinati all'armamento dei

cacciatorpediniere della Regia Marina. Considerando che

l'approntamento dei mezzi navali avrebbe richiesto ancora un

tempo piuttosto lungo, l'Ansaldo propose al Regio Esercito

di utilizzare 20 di questi cannoni su telaio SPA 9000 in

modo da avere un'elevata capacità di movimento sul campo di

battaglia. La commessa venne accettata dall'esercito, che

l'ampliò, tanto che nel luglio del 1915 erano già ordinati

72 complessi destinati ad armare 18 batterie. Dopo una

serie di prove piuttosto severe, soprattutto per i mezzi

dell'epoca, il mezzo fu ordinato il 7 settembre 1915.

La tecnica

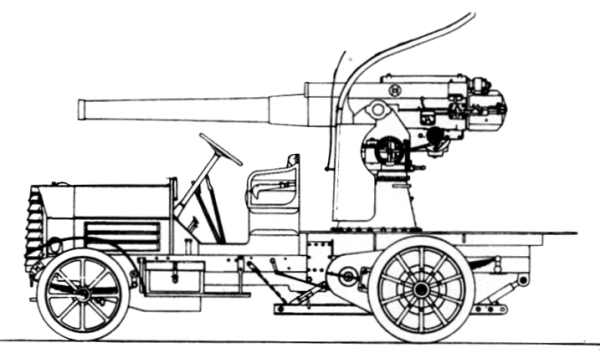

Il complesso fu il primo autocannone di costruzione e

progettazione italiana, la bocca da fuoco era un cannone

navale 102/35 su affusto a candeliere, mentre il veicolo era

un autocarro SPA 9000.

La bocca da fuoco

La bocca da fuoco era il cannone 102/35 di progettazione

Ansaldo-Schneider-Armstrong. La canna era lunga 3.733 mm e

di calibro 101,6 mm. L'otturatore era a cuneo con

azionamento semiautomatico, quindi si poteva avere una

cadenza teorica di 20 colpi al minuto, tuttavia, per

limitare il surriscaldamento della canna, la cadenza di tiro

in caso di fuoco prolungato era limitata a un colpo ogni 4

minuti, limite non sempre rispettato dai gruppi di

artiglieria.

La culla era tubolare ed avvolgeva la canna, sopra la culla

erano posti i cilindri idraulici dei freni di rinculo e dei

recuperatori (tre cilindri).

Il piedistallo dell'affusto era fissato al pianale

dell'autocarro, aveva forma tronco-conica ed era in acciaio

fuso.

I serventi erano protetti da uno scudo in tre sezioni, del

peso di 300 kg, con la sezione centrale curva, che copriva

la parte della culatta del pezzo. Lo scudo aveva una

finestra di puntamento sul lato sinistro, in corrispondenza

dei congegni di elevazione e di brandeggio. Dopo le prime

esperienze di impiego bellico l'elevazione massima fu

portata 34°.

L'autocarro

L'autocarro su cui era sistemato il pezzo era uno SPA

(Società Piemontese Automobili) 9000C. Le varianti al

veicolo standard erano date dalla corazzatura del motore e

del radiatore. Il motore era un monoblocco da 5.670 cm³, 4

cilindri, alimentato a benzina che erogava 35 CV a 1200 rpm.

Il cambio era a 4 velocità e retromarcia, con trasmissione a

catena sulle ruote posteriori gemellate, ed ognuno dei due

semiassi posteriori era mosso da una catena a rulli,

protetta da un carter che impediva a fango e polvere di

venire in contatto con gli organi mobili. Le ruote

posteriori erano doppie affiancate e di diametro maggiore

delle ruote anteriori (unicamente direttrici). Tutte le

ruote erano a razze con anello di gomma piena sul cerchione.

Il sistema frenante agiva sul semiasse delle ruote

posteriori, ed era molto soggetto a malfunzionamenti per

presenza di sporcizia nel dispositivo.

Le prestazioni del complesso, del peso globale di 6900 kg,

quindi superiore al massimo previsto per l'autocarro,

erano di una velocità massima su strada di 20 km/h ed una

velocità di crociera di 16 km/h, pendenza massima superabile

del 15%.

La bocca da fuoco era sistemata sul pianale posteriore, che

fungeva anche da pavimento per i serventi quando manovravano

il pezzo.

Quando il cannone era in batteria, venivano applicati alla

parte posteriore due puntelli in acciaio, uniti a due

forcelle dell'autotelaio e terminanti con due vomeri che

venivano interrati. Inoltre sotto al pianale veniva

abbassato un telaio rigido per impedire che il peso del

pezzo gravasse sulle balestre. I puntelli ed i vomeri erano

trasportati dagli autocarri di scorta, quindi i tempi di

messa in batteria del complesso erano notevolmente lunghi.

Per questo motivo furono inizialmente fissate all'autocarro

due code di legno, fornite di vomere leggero, che, nel corso

della marcia, erano ribaltate sul telaio del veicolo. Le

code, provate il 1º dicembre 1917 per i tiri contro un

riflettore in caverna, dimostrarono la loro efficacia. Il

pezzo si dimostrò anche più stabile della configurazione

normale quando sparava con la seconda carica.

Il sistema d'arma

Fin dalla progettazione fu chiaro che l'autocannone aveva

bisogno operativamente di un certo numero di veicoli di

supporto, quindi il semplice complesso autocarro-cannone si

trasformò in un sistema d'arma complesso (per i tempi in cui

operò). I principali veicoli di questo sistema, a parte l'autocannone,

avevano i compiti di trasporto personale, trasporto

munizioni e supporto tecnico-logistico. I veicoli erano

distribuiti a livello gruppo o a livello batteria.

Batteria

La batteria, su quattro autocannoni, aveva anche

quattro veicoli "autoscorta", destinati al trasporto dei

serventi dei pezzi, che erano SPA 9000C, con il motore ed il

radiatore protetti come quelli dell'autocannone, ma con il

cassone adattato al trasporto degli 8 serventi, dei puntelli

e dei vomeri. Inoltre su ogni veicolo erano trasportati 8

cofani per munizioni, contenenti ciascuno 9 proietti e 9

cariche di lancio quattro autocarri munizioni, che erano SPA

8000 in grado di trasportate 12 cofani per munizioni

analoghi a quelli portati dal veicolo scorta (quindi un

totale di 108 colpi). La batteria era formata anche da:

-

quattro autocarri porta bagaglio, modello SPA 8000, che non avevano protezione al radiatore ed al motore (in quanto non era previsto l'impiego sulla linea pezzi) ed erano forniti di tettuccio a mantice per proteggere il conducente. Il cassone poteva trasportare 12 artiglieri e poteva essere protetto da un telo impermeabile;

-

un veicolo officina mobile, su autocarri SPA 9000C, con il cassone furgonato con carrozzeria metallica, privi di blindatura anteriore. Gli attrezzi da officina (tornio e trapano a colonna) erano messi in funzione direttamente dal motore dell'autoveicolo tramite sistemi di cinghie e pulegge;

-

un autocarro comando modello Lancia 1Z, con centrale telefonica;

-

un autocarro osservatorio, modello Lancia 1Z con scala;

-

una autovettura per ufficiali, modello Isotta Fraschini OC5 o TM 70/80 per il comandante di batteria;

-

due moto per ufficiali di collegamento, con sidecar prodotti dalla ditta Frera;

-

due moto per staffette della ditta Frera.

Gruppo

Il gruppo era su un reparto comando e tre o quattro

batterie, il comando di gruppo aveva a disposizione:

-

una autovettura per ufficiali

-

un autocarro osservatorio

-

due autocarri porta bagaglio

-

due moto per ufficiali di collegamento

-

due moto per staffette

-

due biciclette

per ovvi motivi di standardizzazione i veicoli del comando

di gruppo erano uguali ai veicoli corrispondenti delle

batterie.

Le caratteristiche tattiche

Il cannone era stato progettato per l'uso navale, quindi la

balistica interna era ottimizzata per avere grande gittata e

traiettoria molto tesa, tuttavia quest'ultima

caratteristica non era ottimale per l'impiego su terreno

montagnoso, in quanto i bersagli defilati in molti casi

sarebbero stati battuti con più efficacia da un obice.

Inoltre la carica di lancio, molto potente per il calibro

del cannone, studiata appunto per poter impegnare

imbarcazioni nemiche alla massima distanza, provocava un

rapido surriscaldamento della canna, con conseguente

riduzione delle caratteristiche balistiche del pezzo per

l'aumento del vento e, proseguendo nell'uso dell'arma,

ad una rapida usura della bocca da fuoco.

Ulteriori difetti erano legati al concetto stesso dell'arma,

che, avendo un'altezza notevole rispetto al suolo, era

difficilmente occultabile e poco stabile sia in marcia sia

in batteria a causa del baricentro elevato. I tempi di messa

in batteria fra l'altro si rivelarono fin dall'inizio

piuttosto lunghi, e, la necessità di trasportare i vomeri ed

i serventi sul veicolo "autoscorta" limitò la mobilità

dell'intera linea pezzi delle batterie.

Modalità di impiego

Le modalità di impiego dei pezzi prevedevano che fossero

usati per batteria (non per gruppo) e che fossero alle

dipendenze dirette dei comandi superiori (di armata o di

corpo d'armata) utilizzati in difesa come rincalzo

all'artiglieria campale o per essere riunite (utilizzati per

gruppo) per realizzare un intervento rapido in supporto

dell'azione di attacco.

L'impiego

La richiesta delle armi proseguì fino al settembre 1916,

quando lo Stato Maggiore riconobbe che gli svantaggi legati

al sistema d'arma non compensavano il vantaggio di avere

un'unica piattaforma per il veicolo ed il pezzo

d'artiglieria. La produzione proseguì quindi solo fino

all'ottobre 1917 per un totale di 135 autocannoni. Il costo

del sistema d'arma fu presumibilmente uno dei fattori che ne

determinarono la dismissione, considerando che una batteria

costava più di due milioni di lire dell'epoca, contro un

bilancio del Regno d'Italia nel 1914 ammontante ad un totale

di tre miliardi di lire.

Dall'aprile 1916 alla fine della prima guerra mondiale, i

gruppi su 102/35-SPA 9000 operarono in tutte le battaglie

sul fronte italiano. Naturalmente i criteri di impiego

prevedevano uno staziona-mento relativamente arretrato e

disperso, per poi convergere rapidamente in rincalzo alle

artiglierie campali già schierate per aumentarne la relativa

potenza di fuoco. In sostanza i criteri di impiego erano

quelli dell'artiglieria campale (controllata dalle

divisioni), mentre la posizione gerarchica era alle

dipendenze dirette delle armate. Nel corso della guerra

furono costituiti sette gruppi armati con questo mezzo: uno,

perso nella ritirata da Caporetto, venne successivamente

ricostituito.

I primi gruppi, costituiti nell'aprile del 1916, furono il I

Gruppo e il IV Gruppo, che giunsero in zona di guerra a metà

maggio, e furono immediatamente schierati in posizione

difensiva per fermare la Strafexpedition.

Nel corso della sesta battaglia dell'Isonzo (agosto 1916) le

batterie, schierate inizialmente a nord-ovest di Monfalcone

per ingannare il nemico sulla direzione dell'attacco, furono

rapidamente spostate a cavallo della ferrovia

Gorizia-Cormons, dove cooperarono all'avanzata delle

fanterie. In particolare il I Gruppo partecipò all'attacco

su Monte Cauriol, dove sorprese il nemico con una marcia

notturna di 130 km.

Il II, III e VI Gruppo, riuniti nella zona di Gorizia,

parteciparono alla decima battaglia dell'Isonzo

(maggio-giugno 1917).

Tutti i gruppi da 102/35-SPA 900 parteciparono

all'undicesima battaglia dell'Isonzo (agosto-settembre

1917), con il VI Gruppo che operò al di là del fiume in

appoggio diretto alle fanterie che avanzavano. Terminata la

battaglia il IV, V, e VI Gruppo restarono a disposizione

della 1ª e della 6ª Armata sul fronte dell'Isonzo.

Gli autocannoni parteciparono anche alla battaglia di

Caporetto ed alla successiva ritirata sul Tagliamento e

successivamente sul Piave. Il IV Gruppo, schierato nella

stretta di Selisce, fu costretto a ritirarsi fin dalla

mattina del 24 ottobre 1917, perdendo un autocannone,

immobilizzato dall'artiglieria nemica. Il V ed il VI

Gruppo si ritirarono nelle ore successive del 24 ottobre ed

il giorno seguente, dopo aver impegnato (nei limiti delle

possibilità di tiro dei pezzi) le fanterie austro-tedesche.

All'atto dell'attacco il II ed il III Gruppo furono

richiamati dal fronte del Trentino su cui erano schierati.

Entrambi parteciparono al fallito tentativo di blocco

dell'avanzata nemica sulla linea degli sbocchi. Nel corso

del ripiegamento sul Tagliamento dei due gruppi il II Gruppo

fu rallentato dai blocchi stradali, tanto che arrivò a

Codroipo quando la città era già stata occupata dalle forze

tedesche, cosicché fu costretto a rendere inservibile il

materiale, mentre il personale riuscì (almeno in parte) ad

attraversare il fiume.[18] Il I Gruppo, che si trovava a

Padova per la revisione dei motori degli automezzi, fu

inviato d'urgenza sul Tagliamento per difendere la riva

destra, ripiegando successivamente sul Piave insieme agli

altri gruppi.

Le batterie efficienti furono schierate a copertura di

Treviso sulla riva sinistra del Piave, da cui furono

successivamente ritirate partecipando alla difesa della

linea del Piave e del Monte Grappa.

Nella primavera del 1918 i gruppi furono riuniti in una

nuova unità, il 23º Raggruppamento pesante campale, che

comprendeva oltre ai gruppi su autocannoni, anche il VII

Gruppo, su tre batterie da 75 mm Déport autoportate e due

gruppi (XXXIV e XXXVI) di obici 149/35 Mod. 1901, ogni

gruppo era su tre batterie di quattro pezzi ciascuna. La

creazione del raggruppamento significò una variazione dei

criteri di impiego dei pezzi, dato che il raggruppamento

dipendeva direttamente dal Comando Supremo, ed in tal modo i

gruppi erano sottratti al controllo delle armate, per poter

essere utilizzati eventualmente a massa.

Nel corso della battaglia del solstizio i gruppi

parteciparono attivamente al tiro di controbatteria e

contropreparazione, il V Gruppo, esposto direttamente

all'offensiva nemica che aveva superato il Piave, fu

costretto a ritirarsi. I Gruppi IV, V e VI furono

successivamente (23 giugno) spostati sul fronte del Grappa,

dove ripresero l'azione di fuoco il 24 giugno, dopo solo 19

ore di interruzione.

Nella battaglia di sfondamento i gruppi operarono nuovamente

sotto il controllo operativo delle armate (3ª Armata: I, IV,

V e VI Gruppo; 8ª Armata: II e III Gruppo). Il V ed il VI

Gruppo alla vigilia dell'offensiva furono spostati su

posizioni avanzate, da cui protessero la fanteria attaccante

anche nel corso della crisi dell'attraversamento del Piave

da parte dell'artiglieria campale. Il 31 ottobre fu

ordinato ai gruppi di attraversare il Piave per partecipare

all'inseguimento del nemico. Il raggruppamento fu assegnato

ad operare con le tre divisioni di cavalleria che avanzavano

verso il Tagliamento, in questo modo, per la prima volta, il

raggruppamento agiva come unità organica in una situazione

di guerra mobile, tuttavia, dopo solo tre giorni, la tregua

con l'Austria del 4 novembre fermava le batterie sulla linea

del Tagliamento.

Dopo la fine della prima guerra mondiale le autobatterie

furono tutte radiate, ed i pezzi furono probabilmente

restituiti alla Regia Marina. Comunque il pezzo da

102/35 venne riutilizzato nel corso della seconda guerra

mondiale in sette esemplari montati su autocarri Fiat 634N,

utilizzati in Africa Settentrionale come batteria mobile

inquadrata in unità della MILMART al seguito della Divisione

corazzata "Ariete".

Munizionamento del 102/35 nella versione terrestre:

-

granata mod. Ansaldo (13,350 kg) caricata ad alto esplosivo

-

shrapnel-granata mod. Pancani (14.650 kg) (sviluppato nel 1917)

-

granata inerte (per esercitazione)

|

Specifiche tecniche Autocannone da 102/35 su SPA 9000 C |

|

|

Dimensioni |

|

|

Peso totale, pronto per la battaglia |

|

|

Equipaggio |

|

|

Propulsione |

|

|

Potenza del motore |

|

|

Velocità (su strada) |

|

|

Armamento |

|

|

Armatura |

|

Fonti

Wikipedia

FIlippo Cappellano, Batterie Volanti - Autocannoni e artiglierie portate italiane (1915-1943), Storia Militare Dossier N° 13, marzo-aprile 2014